トップが語る現場力とは

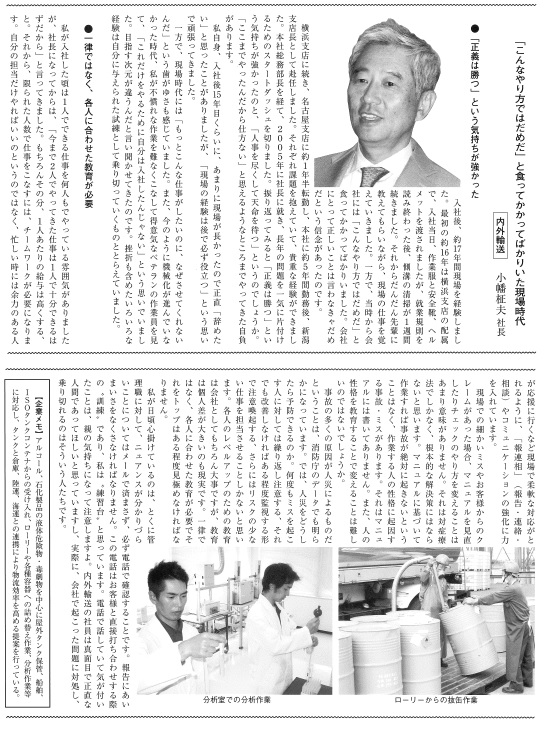

内外輸送 小幡柾夫社長

「こんなやり方ではだめだ」と食ってかかってばかりいた現場時代

●「正義は勝つ」という気持ちが強かった

入社後、約17年間現場を経験しました。最初の約16年は横浜支店の配属で、入社当日、作業服と安全靴、ヘルメットを渡されましたが、就業規則を読み終わった後、側溝の清掃が1週間続きました。それからだんだん先輩に教えてもらいながら、現場の仕事を覚えていきました。一方で、当時から会社には「こんなやり方ではだめだ」と食ってかかってばかりいました。会社にとって正しいことは言わなきゃだめだという信念があったのです。

横浜支店に続き、名古屋支店に約1年半転勤し、本社に約5年間勤務後、新潟支店長として赴任しました。それぞれ課題を抱えていて、貴重な経験ができました。本社総務部長を経て、2005年に社長に就き、長年の問題を一気に片付けるためのスタートダッシュを切りました。振り返ってみると「正義は勝つ」という気持ちが強かったのと、「人事を尽くして天命を待つ」というのでしょうか。「ここまでやったんだから仕方ない」と思えるようなところまでやってきた自負があります。

私自身、入社後15年目くらいに、あまりに現場が長かったので正直「辞めたい」と思ったことがありましたが、「現場の経験は後で必ず役立つ」という思いで頑張ってきました。

一方で、現場時代には「もっとこんな仕事がしたいのに、なぜさせてくれないんだ」という歯がゆさも感じていました。また、今のように機械化が進んでいなかった時代、私が不慣れな作業を難なくこなして得意気なベテランの作業員を見て、「これだけをやるために自分は入社したんじゃない」という思いでいました。目指す次元が違うんだと言い聞かせてきたのです。挫折も含めたいろいろな経験は自分に与えられた試練として乗り切っていくものととらえていました。

●「一律ではなく、各人に合わせた教育が必要

私が入社した頃は1人でできる仕事を何人もでやっている雰囲気がありましたが、社長になってからは、「今まで2人でやってきた仕事は1人で十分できるはずだから」と言ってきました。もちろんその分、1人あたりの給与は高くする、と。それから、限られた人数で仕事をこなすには、チームワークが必要になります。自分の担当だけやればいいのというのではなく、忙しい時には余力のある人が応援に行くなど現場で柔軟な対応がとれるように、「報連相」(報告・連絡・相談)やコミュニケーションの強化に力を入れています。

現場での細かいミスやお客様からのクレームがあった場合、マニュアルを見直したりチェックのやり方を変えることはあまり意味がありません。それは対症療法でしかなく、根本的な解決策にはならないと思います。マニュアルに基づいて作業すれば事故が絶対に起きないということはなく、作業する人の性格に起因する事故・ミスがあります。それはマニュアルには書いてありません。また、人の性格を教育することで変えることは難しいのではないでしょうか。

事故の多くの原因が人災によるものだということは、消防庁のデータでも明らかになっています。では、人災をどうしたら予防できるのか。何度もミスを起こす人に対しては繰り返し注意する、それでも改善しなければある程度監視する形で注意喚起する、さらにはリスクの少ない仕事を担当させることしかないと思います。各人のレベルアップのための教育は会社としてもちろん大事ですが、教育は個人差が大きいのも現実です。一律ではなく、各人に合わせた教育が必要でそれをトップはある程度見極めなければなりません。

私が日頃心掛けているのは、とくに管理職に対して、ニュアンスが分かりづらいことについてはメールで済まさず、必ず電話で確認することです。報告にあいまいさをなくさなければなりません。この電話はお客様と直接打ち合わせする際の“訓練”であり、私は“練習台”と思っています。電話で話していて気が付いたことは、親の気持ちになって注意しますよ。内外輸送の社員は真面目で正直な人間であってほしいと思っていますし、実際に、会社で起こった問題に対処し、乗り切れるのはそういう人たちです。

【企業メモ】

アルコール、石化製品の液体危険物・毒劇物を中心に屋外タンク保管、船舶、ISOタンクコンテナからの受け入れ、ローリーや各種容器への詰め替え作業、分析作業等に対応し、タンクと倉庫、陸運、海運との連携により物流効率を高める提案を行っている。

(2014/5/29カーゴニュース紙掲載)